「ムベンガ」。その名を聞いただけで、アフリカの川に潜む怪物を想像する人もいるはず。

実際、ムベンガは危険な淡水魚として語られ、ドラえもんや都市伝説でもしばしば登場します。

しかし、その正体には“誤解”と”事実”が入り混じっているのです。

ここでは、リアルな生き物としてのムベンガと、フィクションでの怪魚ムベンガを徹底解説します。

ムベンガとは?その正体と特徴を解説

ムベンガという名前は実は生物学的な正式名称ではなく、アフリカの言語で「巨大魚」や「怪物魚」を指すこともあり、特定の一種を表す言葉ではありません。

地域によって呼び方や分類が異なるため、ムベンガ=謎の巨大魚として語られることもしばしばあります。

また、現地の漁師にとっては恐怖の対象である一方、重要な食料資源としての側面も持ち合わせています。

ムベンガの基本情報:サイズと生態

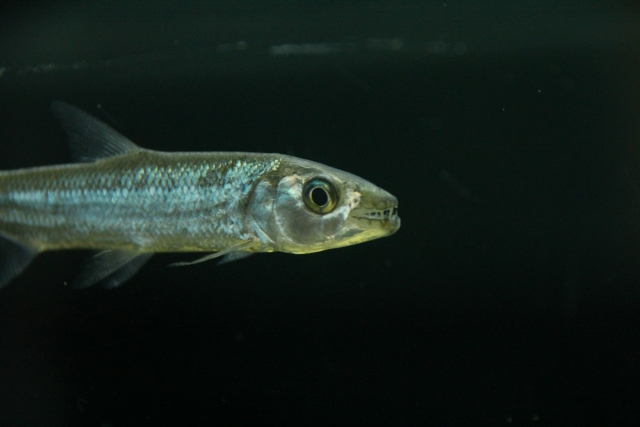

ムベンガとされる代表は主に2種とされます:

- ナイルパーチ(最大体長2m超、200kg以上の個体も報告)

- アフリカ・タイガーフィッシュ(鋭い牙で魚を切り裂く、機動力に優れる)

いずれも強靭な顎と発達した歯、優れた運動性能を持っており、水中では小型の魚類だけでなく、鳥類や時には哺乳類まで捕食することが確認されています。

特に繁殖期や縄張り意識が高まる時期には攻撃性が増すと言われ、ダイバーや漁師が被害に遭う例も少なくありません。

その圧倒的な捕食能力が、怪魚としての評判を確立しています。

水族館でも見られる?ムベンガの飼育事情

ナイルパーチやタイガーフィッシュは一部の水族館や大型アクアショップで展示されることがありますが、飼育は非常に難しいことで知られています。

巨大化に伴い水槽が狭くなり、ストレスからガラスやアクリルを破壊してしまう事例も報告されています。

また、捕食本能が強いため混泳はほぼ不可能で、単独飼育が基本です。

さらに水質管理や餌の確保などコストも高く、一般家庭で飼える生物ではありません。

アフリカの淡水魚としてのムベンガの位置づけ

アフリカの広大な河川や湖では、ムベンガは食物連鎖のトップに君臨する存在です。

ときに”淡水版・サメ”とも呼ばれ、周囲の生態系に大きな影響を与えています。

その一方で、魚資源としての価値も高く、現地の漁業経済を支える重要な役割も担っています。

環境変化によって生息数が減少すれば、生態系だけでなく現地の生活にも深刻な影響が生じる可能性があります。

生態系のバランスを保つキーストーン種としての役割は極めて重要です。

ムベンガと人間の関係

ムベンガが人食いと呼ばれるようになったのは、ただ怖い見た目のせいだけではありません。

生息地であるアフリカでは、人間の生活圏と川が密接に結びついており、ムベンガと人間が遭遇しやすい環境が整ってしまっています。

その結果、さまざまなトラブルや事故が語り継がれ、「恐ろしい怪魚」としてのイメージが形成されてきました。

人食い伝説の真実:ムベンガは本当に危険か?

ムベンガが人間を積極的に襲うことは極めてまれで、通常は獲物として認識しません。

しかし、濁った水中で誤って噛みついてしまうケース、また怪我人の血の臭いに反応して近づくケースが報告されています。

さらに、ナイルパーチは死肉を漁ることもあるため、遺体が川に流れ着いたときにその肉を食べていたという例が「人を食べた」という噂につながったとも言われています。

つまり、恐怖の大半は誤解や拡大解釈に基づいているものの、リスクがゼロというわけではありません。

実際の事例:ムベンガによる事故の報告

- 水浴びや洗濯をしていた住民が足を噛まれる

- 漁師が釣り上げた瞬間に指を噛み切られる

- 飼育中のムベンガが管理者の手を負傷させる

など、油断したりムベンガに近づきすぎることで重大な被害が起きています。

また、特に大型のナイルパーチは力も強く、人が一緒に川へ引きずり込まれる危険も指摘されています。

現地では、「ムベンガを甘く見てはいけない」という教訓が世代を超えて語られています。

釣りや生け捕りの注意点

強靭な顎と圧倒的な引きの強さを持つムベンガとの対峙には高度な技術が必要です。

釣り上げた際も、暴れるムベンガが船を転覆させたり、釣り人が怪我を負う可能性があります。

現地の熟練漁師でさえ不用意に近づくことはせず、長い道具を使って距離を保ちながら対応します。

ムベンガに関わる際は、知識と警戒心が命を守る鍵となるのです。

ムベンガの生息地:コンゴ川を中心に

ムベンガと呼ばれる大型肉食魚の多くはアフリカ中央部を流れるコンゴ川流域に生息し、この地域の自然環境と切り離せない存在です。

コンゴ川は世界で2番目の水量を誇り、水深が深く、川底の地形変化も激しいため、非常に豊かな生物多様性が育まれています。

その複雑な環境こそが、ムベンガのような巨大肉食魚を生み出してきたといえるのです。

アフリカにおけるムベンガの生息域

ムベンガは、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ウガンダ、タンザニアなど幅広い地域に生息し、湖や湿地帯にも姿を現します。

特にビクトリア湖やタンガニーカ湖では巨大個体が確認されており、漁業対象としても重要視されています。

村の生活用水や交通手段が川に依存している地域では、人々はムベンガの存在を強く意識しながら暮らしています。

生息環境とその特異性

コンゴ川は濁りが強く、水中は常に薄暗い状態です。

そのためムベンガは視覚だけでなく、側線など感覚器官を発達させ、わずかな水流の変化を察知して獲物を捕らえます。

夜行性傾向が強く、暗闇での捕食能力はトップクラス。

その上、川の流れが急で水圧も高い環境でも自在に泳ぎ回れる筋力を備えており、まさに淡水の王者と呼ぶにふさわしい適応を遂げています。

さらに、コンゴ川には巨大ナマズやワニ、アフリカカワゴンドウなど強力な捕食者も共存していますが、ムベンガが襲われることはまれ。

むしろ、食物連鎖の頂点に位置しており、川の生態バランス維持に大きな役割を果たしている存在です。

他の淡水魚との共存関係

ムベンガは周囲の魚類にとって最大の脅威であり、捕食される側の行動や生息場所に影響を与えています。

一方で、ムベンガ自身も幼魚のころは他の肉食魚に襲われる危険があり、成長するまで過酷な生存競争を勝ち抜かなければなりません。

また、繁殖期には縄張り争いが激化し、同種間の戦いで負傷する個体も多いとされています。

こうした環境下で育つムベンガは、自然が育んだ究極の淡水ハンターと言えるでしょう。

ドラえもんとムベンガ:文化的な影響

ムベンガが日本で一気に有名になった理由がここ。

もともとアフリカの怪魚として一部の釣り人や動物番組で取り上げられていた程度でしたが、エンタメ作品によってその知名度は爆発的に上昇し、「人食い魚=ムベンガ」というイメージが広く浸透しました。

現実とフィクションが混ざり合い、より恐ろしく、より神秘的な存在として語られているのです。

ドラえもんに登場するムベンガのエピソード

国民的作品であるドラえもんに登場したことで、ムベンガの印象は強烈に定着しました。

作中では、のび太たちがアフリカの川でムベンガに襲われ、緊迫したシーンが描かれています。

児童向け作品でありながら、その描写は非常にインパクトが強く、多くの視聴者に「ムベンガは人を食べる危険な魚」と認識させました。

また、このエピソードは教育的な視点から自然の恐ろしさを伝える役割も果たしていたと考えられます。

ムベンガが漫画やゲームに与えた影響

その後、特撮作品、釣りゲーム、動物バトル漫画といったさまざまな媒体で”怪魚枠”として採用されるようになりました。

特に、モンスターやボスキャラとして登場する際には、巨大な顎、鋭い牙、闇夜に潜む恐怖といった特徴がデフォルメされ、より強烈なイメージが構築されています。

これによりムベンガは「現実に存在するモンスター」として一般層にも知名度が拡大していきました。

また、SNSやYouTubeで怪魚釣りが話題になると、実際の映像が拡散され、フィクションと現実が互いを補強し合う形で人気は加速しています。

ドラクエ10におけるムベンガのキャラクター

人気ゲーム『ドラゴンクエスト10』では、ムベンガという名前が敵キャラクターとして登場し、その大きさと強さがゲーム内でも強調されています。

特にボスキャラとして登場する際には、ムベンガ特有の”淡水の捕食者”というイメージが色濃く反映されており、プレイヤーに強い印象を残します。

こうした大衆文化への浸透は、ムベンガがただの生物ではなく、物語や冒険の象徴として扱われるようになった証と言えるでしょう。

ムベンガを理解するための料理や調理法

「人食い魚」だけど、人も食べているという皮肉な事実。

アフリカでは日常的な食材として古くから利用されてきました。

特にナイルパーチは味の良さから国際的な需要も高く、地域経済を支える重要な資源となっています。

ここでは、ムベンガが食としてどのように扱われているのか、その背景も含めて解説します。

ムベンガの食用としての位置づけ

ナイルパーチは食用として大人気で、白身魚としてクセのない味わいが特徴です。

脂が適度に乗り、揚げ物・グリル・フライ・煮込みなど幅広い料理に向いています。

さらに輸出産業の主力としても重宝され、ヨーロッパや中東に大量出荷されています。

大型個体が多いため、一匹から取れる可食部が非常に多く、コストパフォーマンスの面でも優れています。

また漁業に関わる雇用の創出や冷凍加工施設の発展にも繋がり、地域社会の食文化と産業に深く根ざしている存在です。

アフリカの伝統料理におけるムベンガの利用

現地では、ムベンガは庶民の味として広く食べられています。

揚げ物、煮込み、スープ、カレー風味の煮込み、バナナ粉を使った主食「ウガリ」と一緒に食べるスタイルなど、食卓に欠かせない存在です。

また、燻製にして保存食とすることも多く、流通インフラが整っていない地域でも長期保存が可能となります。

地域ごとに独自の調理法が伝承されており、文化的アイデンティティを支える食材とも言えるでしょう。

安全に楽しむための調理ポイント

寄生虫対策として加熱は必須であり、現地でも十分な火通しが推奨されています。

また、内臓の処理を誤ると食中毒のリスクがあるため、調理には経験と知識が必要です。

刺身文化はありませんが、冷凍技術の発展と共に新たな料理の可能性が広がる余地もあります。

適切な調理を行うことで、ムベンガは安全かつ非常に美味しく楽しめる淡水魚なのです。

ムベンガとピラニアの違い:何が異なるのか?

両者はメディアでしばしば同じ「危険な淡水魚」として扱われることがあり、見た目の鋭さや恐ろしさが共通するため混同されがちです。

しかし、その生態・武器・人間への影響は大きく異なります。

ここでは、両者の違いをより深く掘り下げて解説します。

サイズ、性格、生息環境の違い

ムベンガは体長2m級の個体も存在する巨大肉食魚で、単独でも圧倒的な存在感を放ちます。

一方、ピラニアは最大でも数十センチほどのサイズで、群れで行動する戦術型。

1匹では勝てない相手にも、数で襲いかかることで力を発揮します。

また生息環境も異なり、ムベンガはアフリカの広大な淡水域、ピラニアは南米のアマゾン川流域を中心に生息。

それぞれ異なる環境に特化して進化してきたため、「似ているようで全く異なる強さ」を持っています。

生息地と進化の歴史が作り出した独自の戦闘スタイルがそれぞれにあるのです。

食性の違いと人間への影響

ピラニアは死肉や弱った動物を効率よく処理する”掃除屋”としての役割が強く、人間を積極的に襲うことはまれです。

しかし、血の匂いや水しぶきに反応して一気に噛みつくことがあり、大量に集まれば重大事故につながる危険も。

ムベンガは生きた獲物を狙うアクティブな捕食者で、水中を俊敏に泳ぎながら急襲します。

特に暗い場所では視認が難しいため、人が誤って近づけば噛まれる可能性があります。

どちらも油断できない相手ですが、攻撃のスタイルは大きく異なります。

なぜムベンガが「人食い」と呼ばれるのか

ムベンガが恐れられる最大の理由は、

「大きい+鋭い牙+暗闇の捕食+強靭な筋力」

という複数の恐怖要素をすべて兼ね備えているからです。

また、ムベンガは死肉を漁ることもあるため、「川で行方不明になった人の遺体が食べられていた」という噂が広まり、実態以上に恐ろしい存在として語られてきた背景があります。

つまり科学的事実と伝承が重なり、伝説化した怪魚像が生まれたのです。

ムベンガにまつわる怪魚伝説

ムベンガは科学的な研究対象でありながら、同時に人々の想像力を刺激し続けてきた存在です。

その姿や能力に関して、現地では数多くの神話や伝承が語られており、まるで川に潜む怪物のように扱われています。

事実と伝説が混ざり合い、実際以上に恐ろしく、謎めいた魚として印象付けられています。

アフリカで語られるムベンガの神話

コンゴ川流域の村では、ムベンガは「川の悪霊」と呼ばれることがあります。

夜になると村の近くに現れ、油断した者を水中へ引きずり込む――そんな恐ろしい逸話が世代を超えて語り継がれてきました。

また、村人たちを試す存在として描かれ、川を渡る際に無謀な挑戦をした者がムベンガに食べられてしまうという教訓的な物語も残っています。

これらの伝説は、人間が自然の力を侮らないよう戒めるための知恵ともいえるのです。

他の怪魚との比較:ムベンガの独自性

アマゾンの巨大魚ピラルクや、東南アジアの巨大ナマズなど、世界にはさまざまな怪魚が存在します。

しかしムベンガは、その攻撃性の高さと暗闇での狩猟能力、そして何より“目に見えない深い川底に潜む恐怖”というイメージによって、独自の地位を確立しています。

人々は姿が見えない存在により強い恐怖を抱くもの。

ムベンガはまさにその象徴的な存在であり、淡水魚の中でも群を抜いてミステリアスな存在なのです。

虚構と現実:ムベンガについての誤解と真実

映画や漫画、テレビ番組などでムベンガが誇張して描かれてきた影響もあり、「積極的に人を狙う肉食獣」という誤解が生まれています。

実際には人を狙って襲うことは非常にまれですが、その強大な力や鋭い歯が危険であることは確かです。

つまり、虚構によって恐怖が増幅されている一方で、現実のムベンガも十分に警戒すべき生物なのです。

誤解と事実の境界線が曖昧なまま語り継がれてきたことが、「怪魚・ムベンガ」という特別な存在を作り上げました。

まとめ:ムベンガを知ることの重要性

ムベンガは、私たちが抱く「怪物」への恐怖と、「自然への畏敬」が凝縮された存在です。

危険性を持ちながらも、生態系の中では欠かせないトッププレデターであり、現地の食文化や経済活動にも深く関わっています。

そのため、ただ怖い生物として片づけてしまうのではなく、「なぜこのような姿になったのか」「どのように自然と共存しているのか」を理解することが大切です。

また、ムベンガは依然として謎が多く、研究が進むことでさらなる新発見が期待されています。

環境破壊や乱獲の影響を受けやすい一方で、その巨大さゆえに保護活動が後回しにされがちです。

もしムベンガが姿を消せば、淡水生態系のバランスが崩れ、地域社会にも大きな影響を与えかねません。

フィクションの中で語られる恐怖や伝説は、私たちの興味を引きつける力を持っています。

しかし、その裏には、自然が生み出した驚異と長い進化の歴史があります。

ムベンガを知ることは、単なる怪物退治の物語ではなく、「自然と人間がどう向き合っていくべきか」を考えるきっかけとなるのです。

恐ろしさと美しさ、その両方を併せ持つムベンガ。

これからもその存在を正しく理解し、共に未来へと残していく取り組みが求められています。