私たちは日常生活の中で「7センチ」という長さを目にすることが多いですが、実際にどのくらいの大きさかと聞かれると、すぐに答えられない人も多いでしょう。

この記事では、指を使って7センチを感覚的に測る方法を紹介します。

定規がなくても、ちょっとしたコツで正確に距離を把握できるようになります。

7センチの感覚を身に着ける理由

7センチという距離を感覚でつかむことは、日常生活のあらゆる場面で役立ちます。例えば、料理で食材を切るときや、家具の位置を調整するとき、あるいは小物を収納するときなど、目で見てすぐに判断できる感覚があると非常に便利です。

小さなサイズではありますが、直感的に長さを把握できるようになると、作業の精度が上がり、効率も高まります。また、仕事や趣味の場面でも、数センチの違いが仕上がりを大きく左右することがあります。

そのため、7センチの感覚を習得しておくことは、日常的なスキルの一つといえるでしょう。

ここでは、その重要性と身につけ方について詳しく見ていきましょう。実際の物や指を使いながら体感的に学ぶことで、自然と身につけることができます。

7センチの具体的なイメージとは?

7センチは、一般的なボールペンのキャップの長さや、スマートフォンの短辺の半分程度にあたります。手のひらの横幅の約半分、またはノートのマージン幅より少し長いくらいと覚えると分かりやすいです。

この長さを体感で覚えておくと、DIY作業や裁縫、料理の計量などあらゆる場面で役立ちます。数センチ単位の感覚を持つことで、空間の使い方がスムーズになり、視覚的にも正確さが増します。

たとえば、壁に写真を貼る際や植物を間隔をあけて並べるときなど、自然に正しい距離感を取れるようになります。

日常生活における7センチの重要性

7センチという長さは、ちょっとした隙間を測る時や、貼り付けるテープの長さを調整する時にも活躍します。家具の配置やカーテンの裾を整えるとき、また料理の盛り付けバランスを整えるときなど、生活のさまざまな場面で基準となる距離です。

また、植物の成長記録や工作、手芸など、正確な感覚を持っておくと作業効率が上がります。感覚的に「これくらいが7センチ」とわかることで、目測の精度が高まり、無駄な測定を省くこともできます。

さらに、写真撮影やデザイン制作など、見た目のバランスを重視する作業でも役立つスキルです。

指を使った簡単測定法の必要性

外出先で定規がない場面でも、指を使えば7センチ前後を簡単に測ることができます。例えば、人差し指の第一関節から指先までの長さや、親指と人差し指を広げた間隔を基準にすると便利です。

自分の手のサイズを基準にすれば、いつでもどこでも活用できる「自分だけの物差し」になります。この方法は、子どもでも簡単に覚えられ、習慣化することで感覚的な距離把握がより正確になります。

指を使った測定法の具体例

ここでは、実際に指を使って7センチを測るための方法を紹介します。

自分の手の大きさを基準にすれば、道具がなくても簡単に距離を把握できます。

生活の中で自然と使える測定法を身につけましょう。

例えば、日常の中で何度も使う指の動きを観察することで、7センチという距離感が自然と体に染みつきます。指を使う測定法は、正確さと感覚を両立できる優れた方法です。

一般的な指の長さとその活用法

成人男性の人差し指の長さは約7.5cm、女性は約7cmが平均です。つまり、多くの人にとって人差し指1本の長さが、ほぼ7センチの目安になります。爪の位置や関節を基準に覚えておくと便利です。

また、手のひらの幅や親指から小指までの距離を確認しておくと、より多様な測定に応用できます。

例えば、親指と中指の間を広げた距離が約15cm程度になる人も多く、その半分が7cmの基準になります。自分の指の特徴を理解することで、測定精度が向上します。

身近なアイテムで測る方法

スマートフォンやカード、文房具を使えば、7センチをおおまかに測れます。例えば、クレジットカードの横幅は約8.6cmなので、指と組み合わせて覚えておくとさらに正確です。

また、鉛筆やペン、消しゴムなども基準として使えます。手元のアイテムと指の感覚を関連付けることで、定規がなくても素早く判断できます。

さらに、繰り返し練習することで誤差を減らし、感覚的に距離を認識できるようになります。

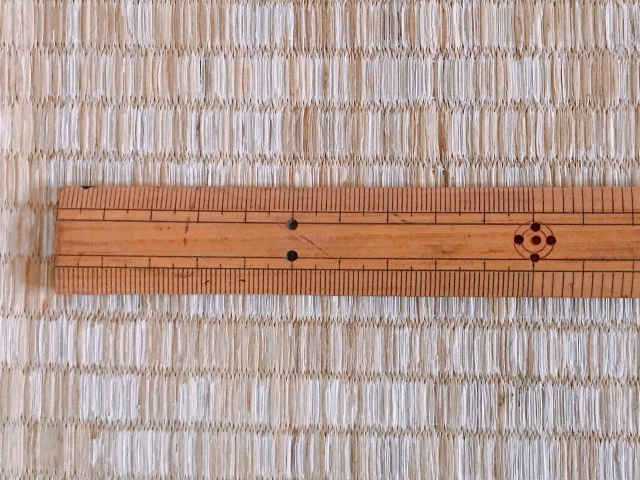

定規を使った正確な測定法

一度、自分の指の長さを定規で測っておくのがおすすめです。その長さを記憶しておけば、感覚的に距離を測る際の基準になります。

「第一関節から先が約3cm」「指全体で7cm」と覚えておくと便利です。測定の際には、自然な姿勢で測り、左右の手の違いも確認しておくとより正確です。

また、紙やメモ帳の端に印をつけて自分専用のスケールを作ると、指感覚を強化する練習にもなります。

7センチを実感するための実寸チェック

7センチという長さを実際に体感してみることは、感覚をより正確に育てるうえで重要です。理屈だけでなく、実際に指や手を動かしながら距離を感じることで、頭と体の両方で覚えられます。

これは視覚的な学習だけでなく、触覚的な感覚を育てるトレーニングにもなります。

ここでは、指の長さや手の動きを使って、7センチの実寸を確認するための具体的な方法を紹介します。

指の種類ごとの平均寸法

親指:約6cm

人差し指:約7cm

中指:約8cm

薬指:約7cm

小指:約6cm

このように、7センチは人差し指や薬指の長さに近いことがわかります。これを基準にすれば、簡単に距離を想像できます。自分の手を観察し、それぞれの指の長さを記憶しておくと便利です。

また、指の付け根から関節までの距離や、爪の長さを加味して測ると、より細かい単位の測定もできます。

これらを把握しておくことで、ミリ単位の感覚を養うことも可能です。

親指と人差し指の測定法

親指と人差し指を軽く広げたときの間隔は、約7センチ前後になる人が多いです。この「L字の形」を覚えておけば、ものを挟んだり距離を測ったりするときに役立ちます。

たとえば、写真やカードを貼るとき、紙の端から端を測るときなどにも応用できます。

また、鏡の前で自分の手を見ながら練習すると、どのくらい広げると7センチになるかを感覚的に覚えやすくなります。慣れてくると、目を閉じてもほぼ同じ距離を再現できるようになります。

女性と男性の指の大きさの違い

男性は女性より全体的に指が1〜1.5cmほど長い傾向があります。そのため、正確に測りたい場合は自分の指の長さをあらかじめ確認しておきましょう。

特に手のひらが大きい人や関節がしっかりしている人は、7センチを感じる際に誤差が出やすいことがあります。自分の基準を理解しておくことが、感覚測定の精度を上げる第一歩です。

また、子どもの場合は成長に伴って指の長さが変わるため、定期的に再測定しておくとよいでしょう。

身近なものを利用した測定アイテム

定規やメジャーが手元になくても、私たちの身の回りには7センチを測るための目安になるアイテムがたくさんあります。実際にそれらを使って練習することで、視覚的にも感覚的にも距離感を掴む力が養われます。

ここでは、日常でよく見かけるものを活用して、7センチを簡単に感じ取るための工夫を紹介します。

道具を使わずに距離を測るスキルは、日常生活で意外なほど役立ちます。

10円玉で7センチを把握する方法

10円玉の直径は約2.3cmです。つまり、10円玉3枚を横に並べると、ちょうど7cm程度になります。簡単に再現できる方法としておすすめです。この方法は精度も高く、子どもから大人まで感覚を鍛える練習に最適です。

また、財布の中に常にあるものを使えるため、外出先でもすぐに7センチを再現できます。

重ねる際はコインの縁をしっかり合わせることで、より正確に距離をつかむことができます。

乾電池と缶詰を使ったサイズ感覚

単3電池の長さは約5cmで、これにキャップやペン先を足した長さが7cmほどになります。単4電池や単1電池などサイズが異なるものと比べると、長さの感覚を細かく調整する練習にもなります。

また、小型缶詰の高さも約7cmのものが多く、感覚をつかむ練習になります。調理中や収納時など、手元にあるものを測定基準にすることで、道具を持ち歩かなくても距離を意識できます。

さらに、同じ種類の缶詰を積み重ねることで、7cm×2=14cmなど、倍の距離も直感的に覚えられます。

クレジットカードのサイズの活用法

クレジットカードの短辺は約5.4cm、長辺は約8.6cmです。その中間を意識して「7cm前後」と覚えると、物の大きさをすぐにイメージできるようになります。

カードの短辺と長辺の差を感覚的に覚えることで、5cm・7cm・9cmといった距離を一目で判断できるようになります。

名刺や交通系ICカードもほぼ同じ大きさなので、カードを基準に覚えておくとどこでも応用可能です。

また、カードを紙の上に置き、目印をつけて練習することで、目測力をさらに高めることができます。

測定アプリを活用するメリット

最近では、スマートフォンを使って手軽に長さを測定できるアプリが数多く登場しています。これらのアプリは、日常生活の中で「正確に長さを知りたいけれど定規がない」という場面で非常に便利です。

指や身近な物で測る方法に加えて、デジタルツールを使うことでさらに正確な測定が可能になります。

カメラ機能やAR(拡張現実)技術を活用して、対象物の実際の距離を自動的に計算してくれるため、7センチを含む小さな距離の測定にも向いています。

ここでは、アプリを使った7センチ測定の便利さや使い方を詳しく見ていきましょう。

様々な測定アプリの紹介

スマートフォンには、カメラを使って長さを測るアプリが多数あります。iPhoneなら「計測」アプリ、Androidなら「AR Ruler」などが代表的です。これらのアプリは無料で使えるものが多く、操作も直感的です。

さらに、建築やDIY向けの「Measure」や「Smart Measure」などは、角度や高さも同時に測定できる高機能ツールとして人気です。

最近では、AIを活用して測定対象を自動認識するアプリも登場しており、より素早く正確な結果を得られるようになっています。

アプリを使った測定結果の信頼性

最近のAR技術を使った測定は誤差が1〜2mm以内と非常に高精度です。光の当たり方やカメラの角度によってわずかなズレが生じる場合もありますが、一般的な生活の中で使うには十分な精度です。指と併用すれば、感覚と正確さを両立できます。

例えば、壁に飾るポスターの位置決めや、家具の隙間を測る際など、目測だけでは難しい作業でもアプリを使うことで確実な距離を把握できます。

さらに、複数回測定して平均値を取ることで、より誤差の少ない結果が得られます。

測定アプリの使い方ガイド

アプリを開き、対象物にカメラを向けて測定するだけでOKです。スケールを画面上に合わせると、簡単に7センチを確認できます。室内で使用する場合は、光量を確保しておくと精度が高まります。

また、アプリによってはスナップ機能で画像を保存できるため、測定記録を残しておくのにも便利です。

外出時にも使えるため、カフェやショップなどでサイズを確認したいときにも役立ちます。デジタル測定を取り入れることで、生活の中の「7センチ」をより正確に、効率的に把握できるようになります。

まとめ:7センチ感覚を日常に活かす

7センチという長さを感覚で理解できるようになると、日々の生活の中での判断力が格段に上がります。実際の場面で役立つ機会は想像以上に多く、キッチンやデスク周り、DIY作業、さらには買い物やインテリアの配置などでもその感覚が生きてきます。

ここでは、これまで紹介した内容を整理し、7センチ感覚をどのように活かせるかをより具体的にまとめていきます。

習慣的に距離を意識することで、視覚と感覚の精度がどんどん高まり、暮らし全体がスムーズになります。

日常生活への応用方法

7センチの感覚を身につけることで、DIYや裁縫、収納計画などがスムーズに進みます。たとえば、家具の隙間を測ったり、壁にポスターを貼る位置を整えたりするとき、感覚的に7センチを捉えられると無駄がありません。

料理でも、食材を均等に切り分ける際や、盛り付けバランスを取る際に重宝します。

さらに、小物の配置や手帳の装飾など、見た目のバランスを取る作業にも役立つため、センスを磨くトレーニングにもなります。道具がなくても正確な目測が可能になるのは、生活の質を高める大きな利点です。

7センチを意識した生活改善の提案

普段から「指1本分=7センチ」と意識するだけで、生活の中の計測ストレスが減ります。たとえば、掃除の際に家具を壁からどのくらい離すか、布を裁断する際の目安をつけるかなど、意外なほど多くのシーンで役立ちます。

家族や子どもと一緒に7センチをテーマにした遊びや実験をしてみるのも、感覚を養う良い方法です。毎日の小さな工夫を積み重ねることで、感覚的な精度が磨かれ、暮らしがより快適で計画的になります。

感覚と実測を組み合わせることで、「7センチ=自分の基準」という意識が自然に定着し、日常がよりスマートになります。